作品情報

| 制作年 | 2021年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 監督 | スティーブン・スピルバーグ |

| 出演 | レイチェル・ゼグラー アンセル・エルゴート アリアナ・デボース |

| 上映時間 | 156分 |

ポッドキャストでも配信中

Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcastにてポッドキャストも配信中です。

あらすじ

夢や成功を求め、多くの移民たちが暮らすニューヨークのウエスト・サイド。

引用元:20th Century Studios

だが、貧困や差別に不満を募らせた若者たちは同胞の仲間と結束し、各チームの対立は激化していった。

ある日、プエルトリコ系移民で構成された“シャークス”のリーダーを兄に持つマリアは、対立するヨーロッパ系移民“ジェッツ”の元リーダーのトニーと出会い、一瞬で惹かれあう。

この禁断の愛が、多くの人々の運命を変えていくことも知らずに…。

スティーブン・スピルバーグ監督最新作です。

長編映画だけでもこれまで30作以上監督してきた彼ですが、今回が初めてのミュージカル映画になります。

そんなスピルバーグ初のミュージカル映画が、なんとアメリカの国民的ミュージカル作品である『ウエスト・サイド・ストーリー』なのだから、さすがスピルバーグといった感じですね。

ここで結論だけ先に言っておくと、傑作だったのではないでしょうか。

リメイク、リブートの本義というものはまさにこういうことだと思います。

今回はそんな本作がリメイクとして成功している点や、今回のリメイクによって再度物語られた「ウエスト・サイド・ストーリー」のテーマである「愛」について少し考えてみたいと思います。

はじめに

本作を評価する、語る上でどうしても避けて通れない問題が一つあります。

それはアンセル・エルゴートにまつわる問題です。

本作の話題に入る前にここは留意しておくべきだと思うので、この話からさせてもらいます。

アンセル・エルゴートの性的暴行疑惑

ご存知の方は多いと思うので、発端と顛末だけおさらいしておきます。

2020年6月に、Twitter上でとあるユーザーがアンセル・エルゴートに対する告発を行いました。

2014年に当時17歳だった当ユーザーが、当時20歳だったアンセル・エルゴートから性的暴行を受けたというものです。

アンセル・エルゴート本人はInstagram上で「合法で完全に合意された関係だった(ニューヨークでは同意年齢が17歳)」と告発内容を否定しましたが、ただし彼女とは不誠実な別れ方をしてしまったということを認め、その部分に関して謝罪しました。

この告発と同時に複数の女性からも同様の告発が行われていましたがそれらには特に対応しておらず、最終的には先ほどの謝罪投稿を含めたすべてのInstagram投稿を削除し、ソーシャルメディアでの活動を停止していました。

一方告発を行ったユーザーの方も当該ツイートをアカウントごと削除したため、各メディアもそれほどこの件を追及できず、現在では有耶無耶になってきています。

その後2021年9月の公式予告編で本作の主演がアンセル・エルゴートであることが判明してからは、ディズニー側のメディア対策によって、本作に関するイベントや記者会見では必ず他の共演者とセットで出席するなど、単独でのインタビューになるような状況は徹底的に回避されました。

スティーブン・スピルバーグ監督はこの件に関して沈黙を貫いており、アリアナ・デボースやリタ・モレノといった女性共演者たちは「当事者以外が口を出せる問題ではない」として回答を濁しています。

(レイチェル・ゼグラーは少々意味深な発言をしている)

そうしてアメリカでは2021年12月に公開となったのが本作です。

こうした話題で我々の最も印象に残っている人物といえばケヴィン・スペイシーでしょう。(奇しくも『ベイビー・ドライバー』(2017)でアンセル・エルゴートと共演)

リドリー・スコット監督『ゲティ家の身代金』(2017)の撮影中に彼のスキャンダルが報じられ、リドリー・スコット監督は彼を降板させ、代わりにクリストファー・プラマーを起用し一から再撮影するという対応を行いました。

しかし本作は、公開前にアンセル・エルゴートのスキャンダルが話題になったにも関わらずそのまま公開となりました。

これは、本作はスキャンダルが発覚する前の2019年の時点で撮影が全て終了していたためだと考えられています。

いくらスピルバーグ監督やディズニーといえど、全ての撮影が終了しているところから主役級キャストの入れ替えをして作り直すほどの予算は取れなかったというのが主な見方です。

本作は1961年版の問題点を改善し、作品自体はPC (Political Correctness) についてとても考慮されていた作品だったにも関わらず、キャスティングにこのような問題が生じてしまったのは非常に残念です。

しかし私個人の考えとしては、キャスト自身の背景や事情と作品自体の評価はできるだけ分けて考えたいと思っています。

彼らのような人間が出演している映画はもう見たくないという気持ちもわかるので、誰もが私のように考えるべきとは思いませんが…

少々長くなりましたが、ここから先の内容についてはこの件を踏まえた上で、スタッフやキャストたちが作り上げたこの作品自体の内容を評価するものですので、「本作を称賛する=アンセル・エルゴート本人の行動についての擁護」では必ずしもないことはご承知おきの上で読んでいただければ幸いです。

アメリカの国民的ミュージカル二度目の映画化

この『ウエスト・サイド・ストーリー』というミュージカルは日本でも馴染みのある方は多いのではないでしょうか。

日本でもブロードウェイキャストが来日しての公演や、宝塚、劇団四季といった有名どころも舞台化しており、ジャニーズ誕生のきっかけが『ウエスト・サイド・ストーリー』であるというのも有名でしょう。

本国アメリカではどうかというと、もうこれ以上ないくらいの「国民的ミュージカル」とされている作品です。

アメリカの学校に通っていれば大体一度は『ウエスト・サイド・ストーリー』を公演するというレベルでアメリカ人には浸透しきったミュージカルなのです。

原作はもちろんブロードウェイミュージカルで、1957年に初演されています。

そして映画化も既にされており、こちらは1961年にロバート・ワイズ(とジェローム・ロビンズ)監督によって作られました。

原作のミュージカルも名作ですが、この映画版は「史上最高のミュージカル映画」の一つとみなされており、ミュージカル映画の金字塔として現在でも多くの人々に見られている映画です。

今回はそんな作品をリメイクしようというのですから、作る人間は勇気があるというか、もはやどうかしているというか、とにかく要求されるハードルが非常に高いものになることは必至です。

そんな高くそびえる分厚い壁を乗り越えられる作り手がいるのでしょうか。

いました。スティーブン・スピルバーグとかいうおじさんです。

彼は、「史上最高のミュージカル映画」と言われていてかつ、もはやアメリカ人で見たことない人はいないほどに有名でファンも多いこの作品を果敢にもリメイクに挑み、要求された高いハードルをきっちり越えて見せたのです。

これはもう「さすがスピルバーグ」と言わざるを得ないでしょう。

「ウエスト・サイド・ストーリーのリメイク」というものに求められるレベルをちゃんと越えられるのも、そもそも「ウエスト・サイド・ストーリーのリメイク」なんてものに手を出しても人々が許してくれるのはスティーブン・スピルバーグ監督くらいのものではないかと思います。

そこら辺の映画監督が「ウエスト・サイド・ストーリーを作りたい」なんて言っても、「やめとけやめとけ」と冗談として受け取られて終わりそうなものです。

ちなみにオリジナルの戯曲を書いたアーサー・ローレンツは生前、「これを次に映画化するときは映画界の天才にやらせろ、舞台と映画は別物だから」と言っていたそうです。

スピルバーグ監督であれば彼も異論はないでしょう。

1957年オリジナル舞台の “Re-imagine”

スピルバーグ監督はじめ製作陣は本作を「原作への愛と崇拝に近い敬意を持って」「我々の現代的な見識や価値観を通して」「1957年のオリジナル舞台をリイマジンした」と表現しています。

彼ら彼女らのこの姿勢や出来上がった本作を見れば、こいうことがまさに過去の名作のリメイクやリブートの本義なのではないかと改めて思います。

原作はもとより過去作は台無しにしないようあくまで軸足は原作に置きつつ、製作者たちが当時持っていた意思や意図をできる限り汲み取り、それらを現代の価値観や技術を通して、一部正すべきところはしっかり正しながらリイマジン(再構築・再解釈)することで、その物語が持つメッセージとその普遍性を時代を超えて人々がより深く理解できるようになるのです。

この『ウエスト・サイド・ストーリー』はそれを見事に成功させています。

ただし、先述した問題は確実に生じてしまったことや、原作と過去作たちが描いてきた切実な社会的テーマが普遍的になってしまっていることそれ自体そもそも大問題であることは忘れてはいけませんね。

楽曲について

楽曲の流れる順番というのは、基本的にオリジナル舞台の曲順に沿ったものとなっていました。

目立っていたオリジナル要素やアレンジは、「序盤でベルナルドたちが歌いだすプエルトリコ国歌」「”Cool”, “Gee, Officer Krupke” といった一部楽曲の位置変更」「リタ・モレノ演じるバレンティーナが歌う”Somewhere”」「ラストシーンでマリアがトニーに口ずさむ歌」あたりでしょうか。

個人的にこれらの楽曲使いで印象に残ったのは「ラストシーンでマリアがトニーに口ずさむ歌」です。

具体的には、「Somewhere」の一節から「Tonight」の一節になっていました。

この変更は、本作の脚本を手掛けたトニー・クシュナーが「”Somewhere” をバレンティーナの歌にしたことによってマリアに歌わせることができなくなったため変更したが、詩の内容を思えばむしろこちらの方がよりトニーを安心させられるのではないか」という趣旨の説明をしています。

私もトニー・クシュナーのおっしゃる通りだと思います。

死の淵にいるトニーに対して「どこか素晴らしい場所でいつか再会する」ことを約束するよりも「永遠にあなただけが私の瞳に映る」ということを約束する方が、トニーと死別してこれからを生きていくマリアの未来を肯定しているニュアンスが感じられるし、二人が出会って幸せの絶頂だった時の歌がここで再度使われるのは物語のまとまりとしてもきれいだと思います。

素直に「え、これでいいじゃん」と思ってしまいました。

キャスティングについて

人種の問題

キャスティングに関しては、1961年の映画版が最大の問題を抱えていました。

それは「プエルトリコ系キャラのキャスティング」です。

あの作品では、プエルトリコ系として登場していた人物はリタ・モレノを除いて大半がプエルトリコ系ではない俳優が演じていました。

また、リタ・モレノを含めてプエルトリコ系のキャラクター達は、完全な人種ステレオタイプに基づいて肌の黒塗りをさせられていたのも現在では明確な問題点として指摘されています。

その問題点はしっかり改善すべく、肌の黒塗りは当然行わず、基本的にキャラクターと俳優とで人種的なルーツは一致させるキャスティングを行いました。(ただし主演のレイチェル・ゼグラーはコロンビア系であるためそこはプエルトリカンから批判されている)

ソーシャルメディアでのキャスト募集

そしてこれ自体は特別新しい手法ではないですが、キャスティング方法も非常に現代的でした。

エージェントを通じた俳優の募集だけでなく、ソーシャルメディアを用いたオーディションを行っています。

そんなソーシャルメディアを通じたオーディションの結果、3万人以上の応募者から抜擢されたのが本作の主演であるレイチェル・ゼグラーです。

彼女は本作で映画デビューするといきなりゴールデングローブ賞などアメリカ国内の映画賞を獲得し、2023年公開予定の「シャザム!」続編や現在製作中の実写版「白雪姫」で白雪姫を演じるなど、見事大出世を果たしました。

過去作キャストの起用

1961年の映画版でアニータを演じたリタ・モレノを起用していることも重要でしょう。

ここで何よりリメイクとして優れいている点は、彼女がカメオ出演もしくはカメオ出演 “的” な登場ではなく、バレンティーナという物語上重要な役割を演じていることです。

過去作との繋がりや過去作ファンへの目くばせ、リメイクとしての正統性を示すための過去作キャスト起用というのは最低ラインとして多くのリメイク作品が行っています。

ただし本来そうした目的のために過去作キャストを出すのであれば、その役割は物語上で存在することにそれなりの意味を持って登場してほしいものです。

本作に登場したバレンティーナは、「過去作キャストを出したい」という目的だけが先行して作られたキャラクターとは異なります。

1961年版で登場した「ドク」のポジションを演じることで、1961年版への強い繋がりを持たせるだけでなく、「ウエスト・サイド・ストーリー」キャラクターにおける新たな自立した女性(彼女が白人とプエルトリカンとの調和のため活動する)を創造することに成功しており、今作られるリメイクとしてふさわしいアレンジとして機能していると思います。

まさに「ファンがただ懐かしむだけ」のキャラクター以上の機能を果たしていたと思います。

エニーボディズというキャラクター

あとはやはり言っておきたいのは「エニーボディズ」でしょう。

1961年版では、今見るとこのキャラクターがシス女性ではないであろうことが予想できますが、どちらかというとあくまで「男性不良グループに入りたい活発な女性」というニュアンスで描かれていました。

それが本作は、男性を自称するトランスジェンダーもしくはノンバイナリーとして描かれていました。

「エニーボディズ」を演じていたのは自身もノンバイナリーであるアイリス・メナスでした。

最後に、シス女性キャラたちも適度に現代的になっていたと思います。

マリアはストーリーの都合上、序盤でトニーと一瞬で恋に落ちて一時は駆け落ちしそうになるキャラクターであるものの、トニーに出会うまでは恋愛よりも大学進学を夢見るキャラクターでした。

アリアナ・デボース演じるアニータも、ベルナルドと愛し合ってはいるが結婚にはあまり積極的ではなく、それよりも自らのビジネスを成功させたいという夢を持っているキャラクターでした。

このように今回のキャスティングは、製作チームが語るようにしっかり現代の見識や価値観を通してしっかり「リイマジン」できていたのではないかと思います。

撮影について

撮影に関しても、撮影監督のヤヌス・カミンスキーのこだわりが非常に感じられる素晴らしいものだったと思います。

本作の特徴はまず全編35mmフィルムによる撮影だと思いますが、それがなんとリッチな画であることか。

ここまでの高級感を感じさせている要因の一つは照明だと思われます。

フィルム撮影で画面全体を鮮明に映したい場合、カメラの絞り値を大きくしなければなりません。

しかし画全体を暗くするわけにはいかないので、カメラの絞りが大きくても十分な明るさを保てるように光を強める必要があります。

そんな撮影が全編通して行われており、どんなに大勢のキャストが画面を埋め尽くして踊っていてもボケずにしっかり鮮明に映っています。

この撮影には膨大な照明と電力が必要であり、画面の見た目に高級感があるだけでなく、実際にとてもお金のかかっている贅沢な映像であると言えるでしょう。

そのカメラも本作では大きく移動しながらの撮影が行われており、1961年版には得られなかったダンスシーンの躍動感、迫力といったものが得られるようになりました。

これはヤヌス・カミンスキーがアピールしているように、1961年当時はカメラが巨大で重かったために激しい移動は困難であったのが、技術の進歩によって容易に移動できるようになったということが重要な要因です。

この撮影によって、1961年版では「 “ミュージカル” 映画」な印象だったのが「ミュージカル “映画” 」といった印象になったのではないでしょうか。

このような手法による撮影と一流のダンスキャストによるダンスが相まって、あの「The Dance at the Gym」や「America」という圧巻のダンスシーンが実現しました。

このダンスシーンは「なんかもうこのままずっと続かないかな」と思ってしまうほど最高でしたね。

「ウエスト・サイド・ストーリー」が描くもの

ここからはこの『ウエスト・サイド・ストーリー』という物語のテーマ的な話をしていこうと思います。

本作で描かれるテーマは複雑で様々でしたが、ここでは代表として二点とそれらを踏まえた結論という三点言及したいと思います。

資本主義社会の弊害

ジェントリフィケーション

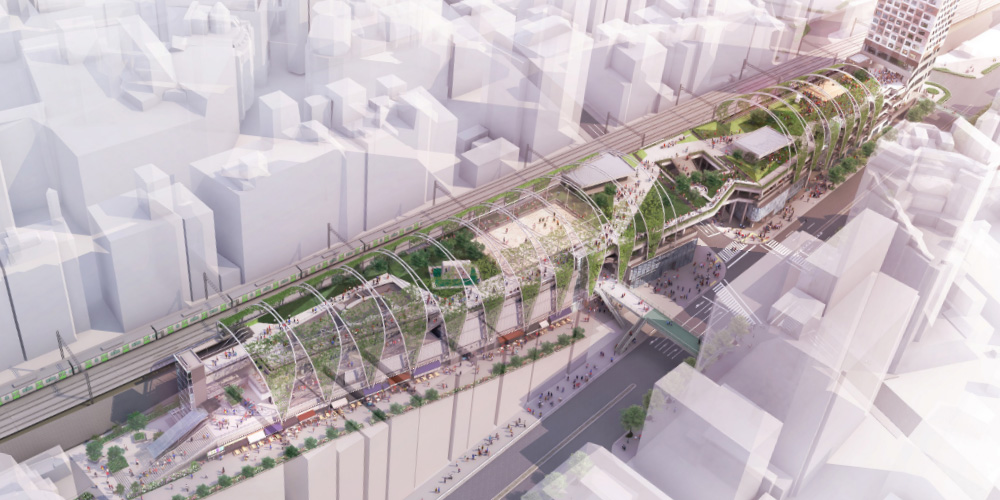

本作はリンカーンセンター建設の看板から、取り壊されるスラム街を映すロングショットから始まっています。

これは典型的な「ジェントリフィケーション」であり、都市の高級化によって高所得な住民の増加や治安の改善が見込める一方、元々そこに暮らしていた「ジェッツ」や「シャークス」のような底辺層が行き場を失い、本作ではバレンティーナが象徴していたような地域コミュニティの破壊、ホームレスの増加による治安悪化など悪影響も必ず起きる取り組みです。

日本でも渋谷の「宮下公園」が「MIYASHITA PARK」に改修されたことが記憶に新しいかと思います。

白人なら全てうまくいく、わけではない

「America」ではアニータたちプエルトリカンによって「自由の国アメリカ」「経済大国アメリカ」というアメリカの良い面と、白人による人種差別という悪い面を同時に歌いあげています。

他方、人種としては有利だと思われるジェッツたちも「Jet Song」「Gee, Officer Krupke」などに目を向けると、彼らは彼らでこの社会に初めから居場所を用意されおらず、彼らのような若者は一人ひとりの個人が悪人だから悪さをしているのではなく、彼らもまず第一に「社会の犠牲者である」ということがよくわかる曲だったと思います。

ジェッツの子供たちは、大抵が成功を収めているにもかかわらずそうなれなかった初期のヨーロッパ移民の孫世代で、こうした子供たちは初めから社会に居場所が用意されていません。

そんな彼らは、この廃墟を縄張りだと言い張って縄張り争いに固執します。

なぜならこの廃墟だけが自分たちのコントロールできる、影響力を与えられる唯一の対象だからです。

そしてそんな廃墟ですら消え去ろうとしています。

自由の国であって誰もが「アメリカン・ドリーム」を手にするチャンスがあると思われている一方、人種差別や経済格差、弱者切り捨てといった負の側面も相当深い問題であるというのは、アメリカという国の普遍的なイメージになっていますね。

多様性と対立

人種のサラダボウル

本作はポーランド系を中心としてアイルランド系やイタリア系も含んだ白人移民というくくりになっていましたが、過去作はもっとわかりやすく「ポーランド系移民」VS「プエルトリコ系移民」という二項対立で人種や民族による対立を描いています。

本作は寓話なので、当然実際のアメリカに存在する人種や民族による対立はこの二者だけではなく、あらゆる人種間、民族間で起きる対立を象徴したものです。

これはまさに「移民の国アメリカ」を表しており、「ウエスト・サイド・ストーリー」を見れば、この国は「人種のるつぼ」という人々の同一性ではなく「人種のサラダボウル」という非同一性によって成り立っている国であることを実感できると思います。

彼らは「アメリカ人」であるという以前に「プエルトリカン」であり「ポーリッシュ」なのです。

彼ら彼女らは「成功したい」「豊かになりたい」もしくは「故郷では暮らしていけない」という様々な理由によって「アメリカ」という国に来ていてたまたま一緒にいるだけなのです。

人々がそれぞれ共通の目的意識を持つでもしない限り、人種や民族によって対立するのは根本的にある程度必然であるということが言えるかと思います。

マイノリティによって作られたミュージカル

『ウエスト・サイド・ストーリー』は人種対立だけではなく、ジェンダー対立も描かれています。

具体的には「シス男性VSシス女性」や「シスジェンダーVSトランスジェンダー」といったところでしょうか。

これらは原作戯曲を書いたアーサー・ローレンツ、オリジナル舞台を手掛けたジェローム・ロビンス、作曲のレナード・バーンスタイン、作詞のスティーブン・ソンドハイムの四人全員がユダヤ系であり、全員がゲイもしくはバイセクシュアルだったため、彼らが人一倍人種的やジェンダーに関する差別意識に敏感だったことが強く反映されていると思います。

本作では、ジェッツの集まるドラッグストアにアニータが単身乗り込み暴行未遂を受けるシーンで、グラツィエラたちが止めようとする描写が追加されており、ここもジェンダー対立が良い形で強化されていたのではないでしょうか。

ここまで挙げてきた対立軸はどれも二項対立的な構図です。

ここをもって「古い」と思われる方もいるかもしれませんが、『ウエスト・サイド・ストーリー』はミュージカルであることからもわかる通り寓話なので、実際に起きている様々な対立の象徴なので、そこはあまり気にする必要はないかと思います。

ということはちょっと言っておきます。

最後に愛は勝てるのか

『ウエスト・サイド・ストーリー』ではこうした数々の「対立」、それらの対立によって生じていく「憎しみの連鎖」、その連鎖が行き着く先の「悲劇」が描かれています。

それらに対しこの作品は、「不良になっちゃダメ」とか「暴力は決して良くない」とか「みんな仲良く」などというそんな現実に即していない、甘っちょろい答えを出しているわけではありません。

先ほど「人種のサラダボウル」という言葉を使って述べた通り、アメリカという国は建国の父からしてヨーロッパから渡ってきた移民たちであり、民族的な共通のルーツを持っているわけでありません。

そうした本来異なる人々が「我々はアメリカ人である」「我々がアメリカという国を作っていくのだ」という共通の目的意識のもとに集まって営まれているのがアメリカという国です。

つまり、コミュニティとアソシエーションという概念に基づいて言えば、アメリカは「アソシエーション的な国家」と言えます。

では、そんな民族的なルーツが違う、使う言語も違う、信仰する宗教も違うという人々をアソシエーション的にどう結び付けるのか。

それがいわゆる「市民宗教」という概念であり『ウエスト・サイド・ストーリー』では「愛」というモチーフに集約されて描かれていると思います。

愛の二面性

本作はもちろん、とりあえず「最後に愛は勝つ」と無責任に言い放っているわけではありません。

深い愛情が何をもたらすのか、それは良い結果を生むこともあれば悪い結果を生む可能性も併せ持っているという愛の二面性が描かれています。

『ウエスト・サイド・ストーリー』で描かれる悲劇は、基本的に全て愛によるものです。

仲間や同胞といった者たちへの愛が深いがゆえに、精神的なつながりが強いために、外部との対立や争いが生まれ、その結果悲劇が起きてしまうのです。

ジェッツもシャークスもそれぞれ仲間への愛が強いために、仲間の誰かが傷つけばみんなが自分事として怒り、相手に報復を企てます。

ベルナルドはマリアへの愛ゆえに、プエルトリカンという同胞への愛ゆえに、マリアに近づくトニーのことが許せず拒絶してしまいます。

マリアも兄ベルナルドへの愛ゆえに、すべてを投げ出してトニーと駆け落ちするという選択が取れず、シャークスとジェッツの決闘を止めたいと願います。

トニーはマリアへの愛ゆえに決闘へ介入し、リフへの愛ゆえにリフを殺してしまったベルナルドを殺します。

チノもベルナルドへの愛ゆえにトニーを殺してしまいます。

このように、人々が誰かを愛してしまいその愛が深ければ深いほど、それが憎しみへ反転した時の深さというのも一層深いものになってしまいます。

しかし、この悲劇のなかで光る僅かな希望というのもまた「愛」なのです。

最も印象的だったのは「A Boy Like That / I Have a Love」のアニータではないでしょうか。

この歌の中で、ベルナルドを殺されてもなおトニーを愛することを止められないマリアがアニータに対して「人を愛したあなたなら分かるはず」と語りかける箇所があります。

ここでアニータの出す結論が重要です。

「こんな私を許してくれる?」と尋ねるマリアに対してアニータは「あなたを愛しているわ」と答えます。

アニータは許す or 許さないではなく、ギリギリではありますが、ベルナルドへの愛とマリアへの愛によってマリアごとこの現実を受け入れようとするのです。

もう一点印象的なのは、やはりジェッツとシャークスが一緒になってトニーを運ぶラストシーンしょう。

トニーの死によって彼らは初めて気づきます。

それは、自分たちが彼らと愛し合うことはできない。しかし「自分や自分たちだけの中にある愛」だけではこのような憎しみの連鎖が生じてしまうから、「他者や他者たちだけの中にある愛」もあることを自覚して、それを尊重しなければならない。

ということだと思います。

「愛」が原因となって起きてしまう悲劇はたくさんあるけれど、しかしそうした悲劇を乗り越えられるのもまた「愛」なのです。

「最後に愛は勝つ」とは必ずしも言い切れないけれど、勝てる可能性があるのはやっぱり「愛」だけなのではないか。

そういう「愛」に関する現実的なメッセージを伝えてくれるのがこの「ウエスト・サイド・ストーリー」だったのではないかと思います。

おわりに

本作と似たようなキャラクター、テーマが用いられた作品で『イン・ザ・ハイツ』(2021)という作品があります。

主人公たちがプエルトリコ系も含んだラテン系移民たちであること、移民問題が扱われている点で本作との類似点の多い作品ですが、「イン・ザ・ハイツ」は本作に対し、こうしたアメリカにおけるラテン系コミュニティを捉える視座が異なっている作品です。

本作は白人移民との対立を主軸に置いているため、シャークスをはじめとするプエルトリカンを第三者的な視座から描いています。

『イン・ザ・ハイツ』は全編を通して、ラテン系コミュニティの内側からの視座で移民問題やコミュニティ内部での結束や対立を描いています。

『イン・ザ・ハイツ』と本作を合わせて見ていただくと、移民としてやってきた彼らがどのような思いでアメリカという国で過ごしているのか、彼らのコミュニティとしての結束の強さ、そしてなぜそこまで結束が強くなるのかといったことがとても分かりやすくなると思います。

ぜひ本作と合わせて『イン・ザ・ハイツ』もご覧ください。

最後に、冒頭の繰り返しになってしまいますが、アンセル・エルゴートというキャスティングだけは本作の決定的な欠点になってしまっています。

ただしなんとかそこを取り除いて見ていただければ、この映画が傑作であることは間違いないのではないでしょうか。

トニー役はルーカス・ヘッジズなんてどうでしょうか。

まあもう遅いんだけどさ…

おわり

コメント